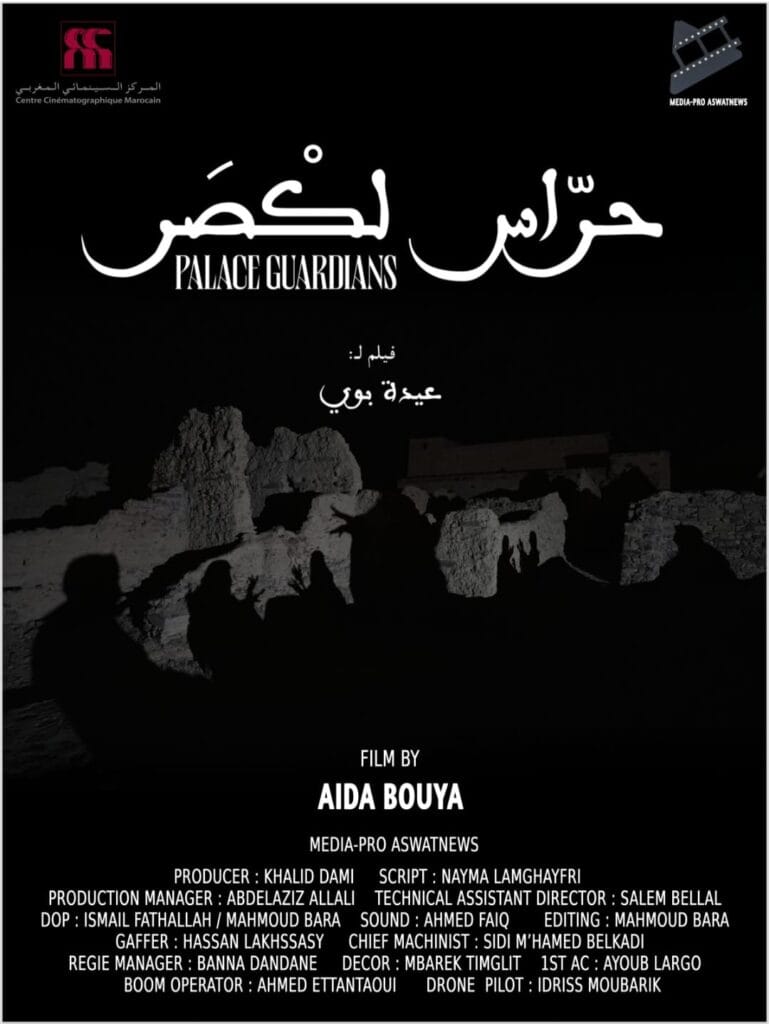

حصول الفيلم الوثائقي “حراس لكصر” أو الظلال الهاربة على جائزة الإبداع

في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة

ليلى الشافعي/المغرب

يفتتح المشهد بتقابل ظلال امرأتين تنقران على الدفوف، يليها ظل امرأة تتقدم راقصة تلك الرقصة الصحراوية المعروفة بتحريك الأصابع، ووراءها ظلال امرأتين تصفقان بالأيادي في تناغم عجيب مع إيقاع الدف؛ كل تلك الخيالات تنعكس على صفحة سور سيتبين فيما بعض أنه جزء من سور قصر بآسا الزاك، تآكل أجزاء منه ودمرت بفعل الزمن.

في جمالية منقطعة النظير، وبإبداعية لا متناهية، تلخص عايدة بوي مخرجة الفيلم الوثائقي الطويل الذي يحمل عنوان “حراس لكصر” الحياة اليومية لسكان القصر، مركزة على عمل النساء داخل البيت وخارجه (إعداد أطباق الغداء وجني الصمار وغزل شعر الماعز، ونسج الخيم منه ثم جمعها وتثبيتها …الخ) فضلا عن عمل الرجال (رعي الأغنام واستقبال الضيوف)، ناهيك عن الحكايات والأغاني والرقصات الصحراوية للنساء والرجال، التي تعكس قيم التآزر بين أفراد العائلة والقبيلة.

يحكي شريط “حراس لكصر” الحاصل على جائزة الإبداع في المهرجان الوطني للفيلم المنعقد في أواخر شهر أكتوبر الماضي، عن الإهمال الذي طال ويطال قصر أسا الزاك، والذي تسببت فيه الطبيعة بقدر ما تسبب فيه الإنسان. يبدو ذلك واضحا من خلال لقطات تأخذ القصر في كليته، مستعملة التصوير بالدرون، حيث يبدو القصر كرقعة مرصعة بكوى سوداء يحيط بها بناء طيني باهت بلون الرمال، تتخلله بضعة مسارب، أو من خلال اهتراء بعض الأسوار وبعض البيوت، كما يحكي عن تشبث السكان بالتقاليد والعادات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والدينية.

وفي سؤال طرحناه على مخرجة الفيلم عايدة بوي حول ما الذي أغراها في موضوع الشريط قالت إن “فيلم “حراس لگصر” يعتبر نافذة تطل على آلاف السنين من التاريخ الحي المتجدر في عمق “قصر آسا”،

لكونه يعد من أكبر القصور على مستوى المغرب، بالنظر لحجمه وامتداده على الثلة المحاذية للواحة، مطلا عليها من واجهتين مختلفتين.

وأضافت أن القصر يمثل رمزية ودلالة كبيرتين جعلته يكرس لحضارة محلية جمعت بين الطابعين البدوي والحضري جنوب المغرب، حيث ساهم في إرساء مظاهر الاستقرار التي رسخت التعايش والتآخي بين الساكنة بمختلف خلفياتها الثقافية، كما يعطي الموقع الاستراتيجي للقصر وأبراجه وأسواره تلك القوة العجيبة التي تربط الإنسان بأرضه، وكيف أن هذا الموروث الغني يعكس هوية معقدة ومتعددة الروافد، تجمع بين الأمازيغية، الحسانية، العربية، والإفريقية، فهي حكاية عن أناس عاشوا ببساطة، غير أن تاريخهم لم يكن يوما بسيطا.

واستطردت أن من أسباب الإغراء تلك التفاصيل المخفية في عالم يعج بقصص الأجداد، أولئك العظماء الذين مروا من هناك، ثم استقروا عند سفوح الجبال، وكأن أرواحهم ما زالت تسكن كل حجر وكل درب في هذا القصر؛ مشيرة إلى أن ذلك نتج عنه هذا الفيلم الذي لا يقوم فقط بتوثيق الماضي، بل بإحياء تلك الروابط التي ما زالت تمتد من الماضي إلى الحاضر، مؤكدة على استمرارية الذاكرة والهوية.

وعن سؤال حول الدافع إلى اختيار تلك الظلال النسائية الراقصة التي استهلت بها فيلمها، أو صور الأطفال التي تظهر وتختفي أو تلك الخيالات بين ظهور واختفاء داخل الممرات الطويلة، أجابت بأن الظلال صامتة أبداً وطول الدهر.. وفيما يمتلئ العالم والأرض والسماوات بضجيج الطائرات والقطارات والسيارات، والبشر … في كل مكان، في المدن والشوارع والساحات والحروب.. نجد أن الظلال لا تتكلم، وأحياناً تجلب البرودة، وعندما تشتد حرارة الشمس يلوذ الإنسان بظل شجرة أو ظل جسر.. أو حتى ظل جدار.

وقالت “يحمل الظل بالنسبة لي فكرة البقاء والخلود عند إحالته إلى تراث، أو تاريخ قائد أو زعيم سياسي أو روحي .. بهذا المعنى ظِل غاندي ما زال ماثلا في الذاكرة الثقافية والأدبيات الهندية التي تكتب حوله شأنه شأن ظل ماو تسي تونغ، ونهرو، وتشرشل؛ فكيف بعظماء بنوا هذا القصر منذ 7 قرون، ومازالت أرواحهم حاضرة تحمي وتحتفي بالمكان حسب الذاكرة الشعبية لساكنة قصر آسا”.

وأضافت أنها ترى أن “الفضاء يخلق الضوء“، وأن مدير التصوير إسماعيل فتح الله كان موفقا في ترجمة كل ما كانت تريد إيصاله من أحاسيس ومشاعر ونحت للأجساد والأشياء والوجوه ومختلف مظاهر الحياة في القصر، لنقل الأجواء بأمانة وتعبيرية عالية، وبالتالي استطاع طاقم الفيلم أن يرسم صورة ملحمية لهذا المكان مشيرة إلى أن الترحال بين أزقة وممرات “لگصر” القديمة يشبه رحلة عبر الزمن (ممرات الذاكرة)، حيث تتشابك حكايات الأجداد بحاضر الأحفاد وتعاقب الأجيال، لأن هذا القصر ليس مجرد أطلال قديمة، بل هو رمز للبقاء، وللحفاظ على الأصالة رغم كل ما مر به عبر الزمان.

وعن كيف استطاعت فرض رؤيتها الإخراجية كامرأة في تعاملها مع طاقم مكون من الرجال، اعتبرت أن من حسن حظها أنها ولجت الميدان بعد أن سبقها جيل من المخرجات العربيات والمغربيات استطعن تحدي الكثير من القيود وخلق مساحة لهن في صناعة السينما التي ظلت لفترة طويلة تحت سيطرة الرجال، ومن خلال تقديم قصص اجتماعية وسياسية تتعلق بالمرأة والمجتمع بصفة عامة، أصبحت للمخرجات أصوات قوية تعبر عن واقع حياتهن وتجاربهن.

وحمدت الله على كون تجربتها في إخراج هذا الفيلم كانت موفقة مع شباب واعي وراقي الفكر، حيث استطاعت كسب ثقتهم بسرعة وآمنوا برؤيتها الإخراجية بل وانخرطوا فيها بكل صدق وجد، وكان الجميع يعمل بانسجام واحترام مما انعكس على جودة الفيلم الذي حصد جائزة الإبداع بالمهرجان الوطني للفيلم بطنجة هذه السنة.

أما بالنسبة لرؤيتها الإخراجية فقالت إنها ركزت فيها على المكان ومن خلال التركيز على الشخصيات التي ما تزال تحافظ على تقاليد لگصر وتراثه، إذ “يقدم الشريط صورة حية للتحديات التي تواجه المجتمع في الحفاظ على هويته وتقاليده في عصر يتغير بسرعة حيث تظهر في الفيلم أصوات هؤلاء الحراس، الذين يروون قصصهم بلغاتهم المختلفة، من الحسانية التي تنبعث كنسمة من الصحراء، إلى الأمازيغية التي تردد صدى الجبال الشامخة، وكأنها أوركسترا تعزف سيمفونية قديمة في تناغم دقيق”.

وعن المدرسة السينمائية التي ينتمي إليها فيلمها، اعتبرت أولا أن الفيلم الوثائقي هو الفيلم الذي يصور الواقع بطريقة إبداعية، وأن الأفلام الوثائقية تحكي قصصا مهمة وغير معروفة في كثير من الأحيان، وتزيد من الوعي لدى الجمهور، وهي من أفضل المصادر للحصول على المعلومات والإلهام، كما أصبحت أيضا عناصر أساسية ومحفزة للحملات المتصلة بقضايا الاجتماعية.

واعتبرت أنها تميل شخصيا إلى ذلك النوع الذي يركز على التجارب والصور الجمالية التي قد تكون مجردة أو محددة بقصة أو سرد أو شخصيات معينة، اعتمادا على الصورة المتراصة التي تحكي القصة، بهدف خلق الإمتاع البصري وخلق إحساس معين للمشاهد وأخذه في رحلة استكشافية دون قيود معلنة، وأنها تحب أن تصور ما تسميه ب«الناس الحقيقيون والأماكن المنسية»، ناس الشارع، ناس البادية…، ما يقولونه وما يفعلونه، طريقة تعاملهم، بساطتهم، معيشتهم، قضاياهم، وأحلامهم، بنوع يمزج بين الواقع والخيال، فالحدود بين النوعين بالنسبة لها غير مغلقة على حد تعبيرها.

وعن سؤال يتعلق بمدى استفادتها من التدريبات التي حصلت عليها في مدينة ورزازات وعما إذا كان إخراجها لهذا الفيلم الوثائقي نتيجة مسيرة التدريبات تلك، ردت أن مراكمتها لتجربة مهمة وحضور دورات عملية ومكثفة مع مخرجين وأساتذة كبار كأسعد طه وحكيم بلعباس وربيع الجوهري شكلت حافزا لركوب غمار اكتشاف الحقيقة، وتحويلها إلى واقع بصري قصصي ممتع بإخراج فيلم وثائقي محكم يعتمد على مشاركة عاطفية وكفاءة فكرية ورمزية وملكات فنية إضافة إلى طرح أسئلة ملحة حول الإنسان والمكان والزمان، مع اكتساب طريقة التعامل مع الموضوعات والمواد السمعية البصرية لطرحها بالشكل الفني المناسب.

وأضافت أن حصولها على ماستر متخصص في السمعي البصري، واشتغالها في بحث التخرج على موضوع “الفيلم الوثائقي ودوره في تعزيز الهوية الثقافية، مختبر الصحراء جنوب المغرب نموذجا“ أعطاها الدافع والثقة لخوض غمار تجربة إخراج فيلمها الوثائقي الطويل الأول “حراس لكصر”.

وعن مشاريعها المستقبلية اعتبرت أن لديها مجموعة أفكار مشاريع مازالت في طور الاختمار، ذلك أن حصولها على جائزة بهذا الحجم على المستوى الوطني يتطلب منها اختيارات دقيقة، مؤكدة أنها ستشتغل على المواضيع الوثائقية من وحي محيطها بالصحراء، وأنها ستتريث في تقديم أي مشروع جديد، حتى يكون في مستوى طموحاتها، ذلك أن الخوض في مشروع جديد يعد بمثابة تجربة جديدة يفترض أن تتوافر فيها إمكانيات كبيرة للتعبير ويضمن مساحة إبداعية أوسع بكثير.